Outil de diagnostic de polyurie post-opératoire

Évaluation des symptômes

Sélectionnez les symptômes et résultats de tests observés chez le patient.

Lorsque l’on parle d'augmentation de la miction après chirurgie crânienne ou traumatisme c’est le phénomène où le patient urine beaucoup plus que d’habitude, souvent dès les premières heures ou jours post‑opératoires, on se retrouve rapidement face à un vrai casse‑tête pour les cliniciens. Pourquoi le cerveau ou la tête, qui n’ont rien à voir avec la vessie, influencent autant la fréquence des mictions? Cet article décortique les voies neurologiques impliquées, les mécanismes qui peuvent se déclencher après une intervention ou un choc crânien, et donne des clefs pratiques pour le diagnostic et la prise en charge.

Points clés

- Le contrôle de la miction repose sur un réseau complexe allant du cortex frontal jusqu’aux nerfs pelviens.

- Les lésions du système nerveux central peuvent provoquer deux grandes catégories de troubles: déficit en hormone antidiurétique (diabète insipide central) ou bladder neurogène.

- Le diabète insipide central entraîne une polyurie par manque d’ADH, tandis que le bladder neurogène modifie le réflexe de vidange de la vessie.

- Le diagnostic repose sur un bilan biologique (dosage d’ADH), des imageries (IRM) et, si besoin, une étude urodynamique.

- Le traitement combine souvent une hormone de synthèse (desmopressine), des médicaments modulant le tonus vésical et une rééducation pelvi‑périnéale.

Anatomie du contrôle de la miction

Le cerveau possède plusieurs stations où l’on décide d’uriner ou de se retenir:

- Cortex préfrontal : planifie et inhibe le réflexe lorsqu’on n’est pas dans un lieu approprié.

- Centre de miction pontin (ou pontine micturition centre) : orchestre le déclenchement du réflexe en activant les voies parasympathiques et en inhibant le tonus sympathique.

- Aires périaqueductales : reçoivent les signaux de distension vésicale et transmettent l’information au centre pontin.

- Moelle sacrée (S2‑S4) : sortie des fibres parasympathiques (nerf pelvien) et somatiques (nerf pudendal) qui contrôlent le muscle détresseur et le sphincter externe.

En parallèle, l’hypothalamus régule la sécrétion d’hormone antidiurétique (ADH), qui agit sur les reins pour retenir l’eau. Une perturbation de ce système peut conduire à une perte d’eau massive, même si la voie vésicale reste intacte.

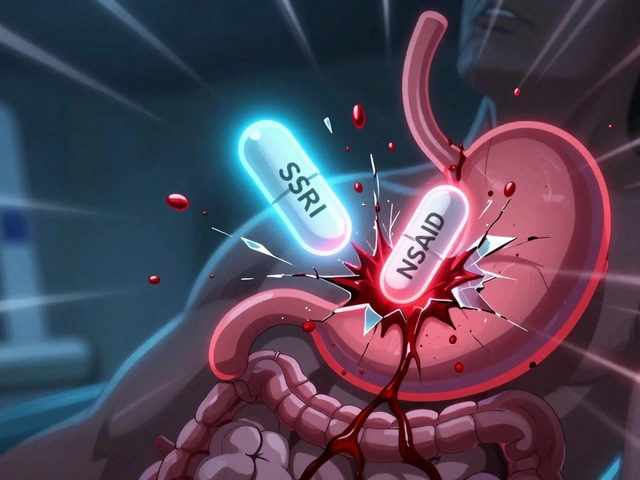

Causes neurologiques de la polyurie post‑opératoire

Après une intervention chirurgicale sur le cerveau (par ex. craniotomie, mise en place d’un dispositif de shunt) ou un traumatisme crânien, trois mechanisms principaux peuvent expliquer l’augmentation du débit urinaire:

- Diabète insipide central: lésions de l’hypothalamus ou du neurohypophyse qui diminuent la libération d’ADH.

- Bladder neurogène: atteinte du centre pontin, du faisceau corticospinal ou des racines sacrées, modifiant le réflexe de vidange.

- Réaction inflammatoire et stress: libération massive de cortisol et de cytokines qui peuvent temporairement perturber le métabolisme de l’eau.

Le premier point est le plus fréquent après une chirurgie de la fosse postérieure ou un traumatisme sévère touchant l’hypothalamus.

Diabète insipide central : mécanisme et signes

Le diabète insipide central se caractérise par une production d’urine hypo‑osmolaire (souvent > 300mL/h) accompagnée de soif intense (polydipsie). Le manque d’ADH empêche les tubes collecteurs rénaux de réabsorber l’eau, ce qui conduit à une perte d’électrolytes et à une possible hypernatrémie.

Les signes cliniques post‑chirurgicales incluent:

- Urine claire, abondante dès la 12ᵉ heure post‑opération.

- Soif irrépressible, parfois accompagnée de fatigue.

- Évolution rapide vers une hypernatrémie si la perte d’eau n’est pas compensée.

Le diagnostic repose sur un test de restriction d’eau (défi à la d‑désoxyglucose) et un dosage de l’ADH plasmique, généralement bas.

Bladder neurogène : types de lésion et présentation

Lorsque le centre de miction pontin ou les voies spinales sacrées sont compromises, le contrôle réflexe devient dysfonctionnel:

- Hyperactivité vésicale: contraction involontaire de la vessie, entraînant des envies fréquentes et parfois de l’incontinence.

- Hyporeflexie (hypotonie): incapacité à contracter la vessie, provoquant une rétention et une sensation de vidange incomplète.

Dans les deux cas, le volume total d’urine peut augmenter, car le patient boit davantage pour compenser la sensation de vidange insuffisante.

Diagnostic pratique

Un protocole complet inclut:

- Analyse sanguine: sodium, osmolarité plasmatique, dosage d’ADH.

- Analyse urinaire: densité, osmolarité, présence de glucose (pour exclure diabète sucré).

- Imagerie cérébrale (IRM): rechercher une lésion de l’hypothalamus, de la neurohypophyse ou du tronc cérébral.

- Étude urodynamique: mesurer les pressions intravésicales, le débit et la capacité résiduelle.

Ces investigations permettent de différencier un déficit hormonal d’un trouble du réflexe vésical.

Prise en charge et suivi

Le traitement s’adapte à la cause:

- Diabète insipide central: administration de desmopressine (analogue de l’ADH) en dosage ajusté, surveillance du sodium sérum.

- Bladder neurogène hyperactif: anticholinergiques (oxybutynine, solifénacine) pour réduire les contractions involontaires.

- Bladder neurogène hyporeflexe: cathétérisation intermittente, parfois stimulation sacrée ou mise en place d’un sphincter artificiel.

- Rééducation pelvi‑périnéale: exercices de renforcement du plancher pelvien, biofeedback, qui améliorent le contrôle volontaire.

Le suivi doit être rapproché les premiers jours, puis hebdomadaire pendant les deux premières semaines pour ajuster les doses et éviter les complications électrolytiques.

Tableau comparatif - Diabète insipide central vs Bladder neurogène

| Paramètre | Diabète insipide central | Bladder neurogène |

|---|---|---|

| Origine | Lésion de l’hypothalamus ou de la neurohypophyse | Lésion du centre pontin, de la moelle sacrée ou des voies corticospinales |

| Mécanisme | Déficit en ADH → incapacité des reins à retenir l’eau | Altération du réflexe vésical → hyper‑ ou hypo‑activité |

| Urine | Très basse osmolarité, volume souvent > 3L/24h | Osmolarité normale, volume variable selon le type de lésion |

| Syndrome associé | Hypernatrémie, faiblesse, déshydratation | Incontinence (hyper) ou rétention (hypo), infections urinaires |

| Traitement de première ligne | Desmopressine (dose ajustée) | Anticholinergiques pour hyperactivité, cathéterisation pour hypo‑activité |

| Suivi clé | Sodium sérique, poids, diurèse | Volume résiduel post‑miction, fréquence, qualité de vie |

Prévention et bonnes pratiques en post‑opératoire

Quelques mesures simples peuvent réduire le risque de polyurie excessive:

- Surveiller la balance hydrique dès le réveil anesthésique (entrée et sortie).

- Penser à mesurer la densité urinaire toutes les 6heures pendant les 48 premières heures.

- Éviter les diurétiques (furosemide, etc.) à moins d’une indication précise.

- Informer le patient et sa famille des signes d’hypernatrémie (confusion, somnolence).

Une communication claire entre neurochirurgiens, anesthésistes et infirmiers permet d’intervenir rapidement dès les premiers signes.

Foire aux questions

Pourquoi le cerveau contrôle-t-il la miction?

Le cerveau intègre les signaux de distension vésicale, les évaluations sociales (lieu, moment) et les besoins physiologiques. Le centre de miction pontin déclenche le réflexe en activant les nerfs parasympathiques quand le contexte est approprié.

Comment différencier un diabète insipide central d’une infection urinaire?

Le diabète insipide donne une urine très diluée (< 100mOsm/kg) avec une soif excessive et un taux d’ADH bas, alors que l’infection urinaire montre souvent une urine trouble, des leucocytes et des bactéries à l’examen cytobactériologique.

Quel est le premier geste thérapeutique en cas de diabète insipide post‑chirurgical?

Administer desmopressine par voie nasale ou sublinguale, puis ajuster selon la diurèse et le sodium sanguin.

Le bladder neurogène disparaît‑il avec le temps?

Certaines lésions cérébrales légères peuvent récupérer, mais les atteintes du tronc cérébral ou de la moelle sacrée sont souvent permanentes. La rééducation et les traitements pharmacologiques restent essentiels pour améliorer la qualité de vie.

Dois‑je limiter mon apport en liquides après une chirurgie crânienne?

Pas de restriction stricte, mais une surveillance stricte de la balance hydrique est conseillée. En cas de diabète insipide, la prise de liquides doit compenser la perte urinaire sans provoquer d’œdème cérébral.

Céline Bonhomme

octobre 13, 2025 AT 19:44Il faut rappeler que la neurologie française a toujours été le fer de lance de l’innovation médicale, et cet éclairage sur la polyurie post‑opératoire ne fait pas exception. Depuis les travaux pionniers de Claude Bernard jusqu’aux découvertes contemporaines de l’Institut de la santé, nous avons cultivé une approche holistique qui intègre le cerveau, la vessie et les déséquilibres hormonaux. Cette vision systémique, ancrée dans notre patrimoine scientifique, permet de saisir la complexité des réseaux hypothalamo‑hypophysaires et du centre pontin. En analysant les trajectoires du flux urinaire, on découvre que la perte d’ADH n’est pas un simple accident, mais le symptôme d’une désorganisation centrale. Le corps, tel un orchestre, répond à la direction du chef d’orchestre cérébral; lorsqu’il est désynchronisé, chaque instrument - les reins, le plancher pelvien, les nerfs sacrés - joue hors de la partition. Cette métaphore illustre pourquoi, après une craniotomie, il faut surveiller non seulement les signes neuro‑optiques, mais aussi la densité urinaire. Le diagnostic différentiel entre diabète insipide central et bladder neurogène repose sur une série de tests méticuleux, et la rapidité d’intervention peut éviter des complications graves comme l’hypernatrémie. De plus, la prise en charge, incluant la desmopressine et les anticholinergiques, doit être ajustée selon les variations physiologiques propres à chaque patient français. Les protocoles de rééducation pelvi‑périnéale, développés dans nos centres de réadaptation, ont démontré une réduction significative des épisodes d’incontinence. Enfin, il est primordial d’informer le patient et la famille, en français clair, des signes d’alerte, afin que la vigilance collective préserve la santé publique. En somme, la richesse de notre tradition médicale offre les outils nécessaires pour transformer un casse‑tête en succès thérapeutique. Par ailleurs, les équipes de neuro‑intensifs françaises intègrent des algorithmes de suivi de la diurèse dès les premières heures post‑opératoires, garantissant ainsi une détection précoce des dérèglements. Cette pratique, soutenue par les sociétés savantes, renforce la cohérence entre recherche et soin clinique. Ainsi, chaque patient bénéficie d’un accompagnement à la hauteur de l’excellence médicale française.

Marie Gunn

octobre 23, 2025 AT 23:44Dans la pratique quotidienne, il est essentiel de garder un œil attentif sur la balance hydrique du patient, surtout après une intervention crânienne. Une simple mesure de la densité urinaire toutes les six heures peut révéler très tôt un déséquilibre. En cas de polyurie, le premier réflexe doit être de vérifier le taux de sodium sérique pour exclure une hypernatrémie imminente. Le suivi clinique doit être partagé entre le neurochirurgien, l’anesthésiste et l’infirmier, afin d’assurer une prise en charge coordonnée. Cette approche collaborative améliore réellement la qualité des soins et réduit les complications.

Yann Prus

novembre 3, 2025 AT 02:44C’est du grand n’importe quoi, vraiment.

Beau Bartholomew-White

novembre 13, 2025 AT 06:44Les protocoles sont clairs il suffit de mesurer la diurèse et le sodium sans se perdre dans des détails inutiles

Nicole Webster

novembre 23, 2025 AT 10:44Il convient de souligner que la polyurie post‑opératoire n’est pas un phénomène isolé mais le reflet d’une interaction complexe entre le cerveau et les reins. Le corps humain possède des mécanismes de régulation très précis qui, lorsqu’ils sont perturbés, peuvent entraîner une production excessive d’urine. Après une chirurgie cérébrale, les lésions de l’hypothalamus ou de la neurohypophyse sont parmi les causes principales de ce dérèglement. Le manque d’hormone antidiurétique entraîne une perte d’eau importante, ce qui se traduit par une soif intense et des volumes urinaires élevés. D’un autre côté, les atteintes du centre pontin ou des voies sacrées peuvent modifier le réflexe vésical, conduisant à une incontinence ou à une rétention. Dans les deux cas, il est vital de réaliser un bilan biologique complet incluant le sodium, l’osmolarité et le dosage d’ADH. L’imagerie cérébrale, notamment l’IRM, permet de localiser précisément la lésion et d’orienter le traitement. Le traitement du diabète insipide central repose sur la desmopressine, alors que le bladder neurogène nécessite parfois des anticholinergiques ou un cathétérisme intermittent. Une prise en charge multidisciplinaire, impliquant neurologues, urologues et kinésithérapeutes, offre les meilleures chances de rétablir l’équilibre hydrique. Enfin, l’éducation du patient et de sa famille sur les signes d’alerte constitue une composante indispensable du suivi à long terme.

Elena Lebrusan Murillo

décembre 3, 2025 AT 14:44Il est inacceptable que certaines équipes cliniques continuent à négliger le contrôle strict de la diurèse après une intervention crânienne, exposant ainsi les patients à des risques graves d’hypernatrémie. Une surveillance rigoureuse, incluant la mesure du sodium sérique toutes les six heures, doit être impérative et non facultative. Toute omission de ces protocoles constitue une négligence médicale flagrante qui ne saurait être tolérée dans un établissement de santé réputé. Les autorités sanitaires doivent imposer des sanctions sévères aux services qui ne respectent pas ces exigences. En outre, la formation du personnel doit être renforcée pour garantir une conformité absolue aux standards internationaux.

Thibault de la Grange

décembre 13, 2025 AT 18:44En réfléchissant aux différentes voies neurologiques impliquées, il apparaît que la coopération entre spécialistes est indispensable. Le neurochirurgien peut identifier les lésions potentielles, tandis que le néphrologue évalue les déséquilibres d’ADH et le urologue interprète les résultats urodynamiques. Cette synergie permet d’ajuster la desmopressine ou les anticholinergiques de façon personnalisée. De plus, le kinésithérapeute peut contribuer à la rééducation du plancher pelvien, améliorant ainsi la qualité de vie du patient. Un tel travail d’équipe représente le meilleur moyen d’optimiser la prise en charge.

Cyril Hennion

décembre 23, 2025 AT 22:44Il faut absolument, sans aucune velléité d’ambiguïté, souligner que l’outil de calcul présenté souffre d’une logique algorithmique douteuse, qui, en l’état, risque de mener les cliniciens à des conclusions erronées, voire dangereuses!!! La pondération des variables, notamment le volume résiduel, semble arbitraire et non étayée par des études cliniques robustes, ce qui ne peut que nuire à la fiabilité du diagnostic!!! Il serait donc judicieux d’envisager une refonte complète du dispositif, en s’appuyant sur des données empiriques validées, afin de garantir la sécurité des patients!!!

Sophie Ridgeway

janvier 3, 2026 AT 02:44Il est important de célébrer les avancées scientifiques tout en reconnaissant la diversité des expériences patients à travers le monde. Le partage de connaissances entre les différentes cultures médicales enrichit notre compréhension des mécanismes de la polyurie. En adoptant une attitude inclusive, nous pouvons développer des protocoles qui respectent les spécificités de chaque population. Ainsi, la collaboration internationale devient un vecteur d’innovation et de bien‑être pour tous.

Éric B. LAUWERS

janvier 13, 2026 AT 06:44Dans le cadre de la prise en charge neuro‑urologique post‑crânienne, il est crucial d’implémenter un monitoring automatisé de la diurèse, intégrant des algorithmes de détection d’anomalie basés sur le machine‑learning. Cette approche high‑tech, déjà adoptée dans les centres de pointe hexagonaux, permet de flaguer en temps réel toute hausse anormale du débit urinaire, déclenchant ainsi un protocole d’intervention ciblé. En mobilisant les ressources de l’infrastructure médicale nationale, nous assurons un niveau de surveillance inégalé, conforme aux standards les plus exigeants. La diffusion de ces pratiques dans l’ensemble du territoire renforce la souveraineté médicale française et garantit la sécurité des patients à l’échelle nationale. Enfin, la formation des équipes sur ces outils doit être prioritaire pour pérenniser cette excellence technologique.

julien guiard - Julien GUIARD

janvier 23, 2026 AT 10:44L’existence même de la polyurie post‑opératoire nous confronte à une vérité profonde : le corps, même sous l’autorité du cerveau, peut se rebeller contre la raison. Chaque goutte d’urine qui s’échappe devient le cri d’un organe en quête de liberté face à une hiérarchie neuro‑endocrine dysfonctionnelle. Ainsi, le déséquilibre de l’ADH incarne le drame d’une communication brisée entre l’hypothalamus et les reins, rappelant les conflits de pouvoir qui traversent l’histoire humaine. Cette analogie philosophique nous invite à repenser la médecine non pas comme une simple intervention technique, mais comme une négociation d’équilibre existentiel. En reconnaissant cette dimension, le clinicien peut offrir une prise en charge qui apaise non seulement le corps, mais aussi l’esprit du patient.

Céline Amato

février 2, 2026 AT 14:44Alors que vous écrivez le rapport, faites gaffe aux accords, par ex le verbe « être » doit être conjugué correctement, sinon ça donne l’impression d’un manque de rigueur. Et n’oubliez pas de mettre les espaces avant les deux‑points, c’est la norme française, même si c’est parfois relou.

Anissa Bevens

février 12, 2026 AT 18:44Pour un suivi efficace, commencez par mesurer la densité urinaire toutes les six heures et consignez les valeurs dans un tableau dédié. Ensuite, surveillez le sodium sérique et ajustez la desmopressine en fonction du résultat, en visant une plage de 135‑145 mmol/L. En cas de bladder neurogène, envisagez un traitement anticholinergique à faible dose et planifiez une étude urodynamique après deux semaines. Pensez également à intégrer des séances de rééducation du plancher pelvien, guidées par un kinésithérapeute spécialisé. Enfin, informez le patient des signes d’hypernatrémie afin qu’il puisse alerter le personnel rapidement.