Après une infection au COVID-19, beaucoup pensent que la guérison signifie retour à la normale. Mais pour une personne sur huit qui a été hospitalisée, les poumons n’ont jamais vraiment retrouvé leur fonction d’origine. Même si les tests classiques montrent des résultats « normaux », la respiration reste lourde, la fatigue s’installe après une simple montée d’escalier, et la toux persiste sans raison apparente. Ce n’est pas une imagination. C’est la fibrose post-COVID (PCPF) et l’inflammation chronique des petites voies aériennes, deux phénomènes réellement mesurables grâce à des technologies récentes.

Qu’est-ce qui se passe vraiment dans les poumons après le COVID-19 ?

Le virus disparaît, mais les dommages restent. Contrairement à ce qu’on croyait il y a deux ans, ce n’est pas le virus lui-même qui continue d’attaquer. C’est le système immunitaire qui, en quelque sorte, ne sait plus arrêter. Des cellules appelées neutrophiles, normalement chargées de détruire les infections, restent activées dans les tout petits bronches - celles que les scanners classiques ne voient pas. Elles agissent comme des « bombes sales » : elles libèrent des substances toxiques qui détruisent les parois des alvéoles et endommagent les capillaires responsables de l’échange d’oxygène.

Cette inflammation persistante est invisible sur une radiographie ou même sur une TEP classique. Mais grâce à l’imagerie par résonance magnétique avec du xénon hyperpolarisé - une technique encore rare mais en pleine expansion - les chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique ont pu visualiser, pour la première fois, où exactement l’oxygène ne passe plus. Dans les poumons des patients atteints de COVID-19 prolongé, l’oxygène stagne dans les petites voies, comme si les routes étaient bloquées par des débris. Ce n’est pas une obstruction mécanique. C’est une défaillance fonctionnelle, une panne de transmission entre l’air et le sang.

Qui est concerné ? Les chiffres qui ne mentent pas

Environ 12,6 % des patients hospitalisés pour une forme sévère de COVID-19 développent une fibrose pulmonaire permanente. C’est ce que montre une étude coréenne sur 688 personnes suivies pendant deux ans. Parmi elles, 30,4 % présentaient encore des anomalies respiratoires trois mois après leur sortie de l’hôpital. Même chez les patients non hospitalisés, le risque de dyspnée persistante est multiplié par 2,60 par rapport aux personnes jamais infectées.

Les données sont encore plus alarmantes pour ceux qui avaient déjà des problèmes pulmonaires. Les patients atteints de BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) qui attrapent le COVID-19 ont un taux de mortalité quatre fois plus élevé que ceux qui n’ont pas eu le virus. Leur nombre d’exacerbations annuelles passe de 0,08 à 0,17 par an - une augmentation statistiquement significative. Et ils sont plus susceptibles de développer une insuffisance cardiaque après l’infection : 20 % contre 2,8 % chez les autres.

Les outils qui révèlent ce que les scanners ne voient pas

Le test de fonction pulmonaire classique - qui mesure le volume d’air que vous pouvez expulser en une seconde (FEV1) ou la capacité vitale forcée (CVF) - ne détecte pas toujours les dommages. Un patient peut avoir une CVF de 2,03 L (très basse) alors qu’un autre, en bonne santé, en a 2,56 L. Mais même si ces chiffres semblent « normaux », le patient peut toujours avoir du mal à respirer. Pourquoi ? Parce que la maladie affecte l’échange gazeux, pas le volume.

C’est là qu’intervient le xénon hyperpolarisé. Cette technique permet de voir comment l’oxygène se déplace dans les alvéoles. Les patients atteints de COVID-19 prolongé présentent quatre profils distincts de défaillance de l’échange gazeux. Certains ont des zones où l’oxygène ne pénètre pas du tout. D’autres ont des fuites, comme des pneus percés. Ces différences expliquent pourquoi deux patients avec des symptômes similaires réagissent différemment à la réhabilitation.

Un autre outil simple, mais puissant, est l’échelle mMRC (Modified Medical Research Council). Elle mesure la gêne respiratoire au quotidien : de 0 (pas de gêne) à 4 (incapable de sortir de chez soi). Si un patient a un score ≥2 un mois après l’infection, il a 1,49 fois plus de risques de développer une dyspnée persistante. C’est un indicateur fiable pour déclencher une réhabilitation précoce.

La réhabilitation pulmonaire : ce qui fonctionne vraiment

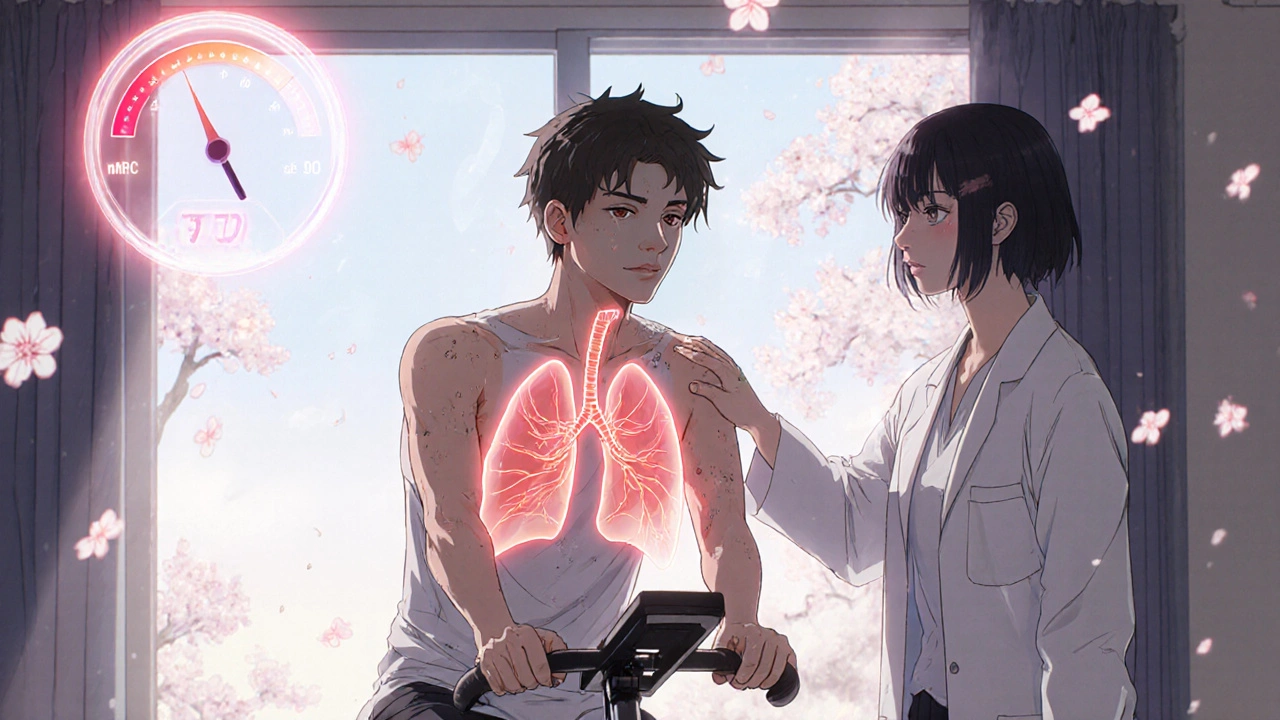

La réhabilitation n’est pas un luxe. C’est une nécessité médicale. Elle commence généralement quatre semaines après la phase aiguë, quand la fièvre et la toux ont disparu. Elle dure entre huit et douze semaines, avec deux à trois séances par semaine. Pas de gymnastique forcée. Pas de course à pied. Un programme adapté, structuré, et supervisé.

Les trois piliers sont :

- Exercices respiratoires : pour dégager les voies aériennes et améliorer l’efficacité de la respiration. Des techniques comme la respiration labiale ou la respiration diaphragmatique sont enseignées.

- Conditionnement aérobie : marche lente, vélo stationnaire, ou rameur à faible intensité. L’objectif n’est pas de courir, mais de faire progresser le cœur et les poumons sans provoquer un effondrement.

- Renforcement musculaire : les jambes, les bras, le tronc. Quand les poumons sont faibles, les muscles doivent travailler plus. Les bras deviennent plus lourds, les escaliers deviennent des montagnes. Renforcer les muscles réduit la fatigue.

Les résultats sont mesurables. Après un programme complet, les patients voient leur capacité de marche de six minutes (6MWD) augmenter de 30 à 50 mètres en moyenne. Le FEV1 et la capacité de diffusion de l’oxygène (DLCO) s’améliorent aussi. Mais le plus important ? La qualité de vie. Les patients disent : « Je peux me laver les cheveux sans m’arrêter. Je peux aller faire les courses sans avoir besoin de m’asseoir. »

Les pièges à éviter

Beaucoup de patients pensent qu’il faut « se remettre en forme vite ». Ils se jettent sur les entraînements intenses, les saunas, les cures de vitamines. C’est une erreur. L’exercice trop intense peut déclencher un post-exertional malaise (PEM) - un effondrement énergétique qui dure des jours. C’est comme si le corps avait été débranché.

La preuve ? L’initiative RECOVER a utilisé un test simple : 30 répétitions de « s’asseoir-se lever » en 30 secondes. Les patients avec un PEM sévère n’arrivaient qu’à 10 ou 12 répétitions. Ce n’est pas un test de force. C’est un test de résilience pulmonaire. Si vous ne pouvez pas faire 20 répétitions, vous n’êtes pas prêt à courir.

Autre piège : les traitements. Une étude coréenne a montré que le remdesivir, utilisé pendant la phase aiguë, réduisait le risque de fibrose. Mais le baricitinib, un anti-inflammatoire, semblait l’augmenter. Ce n’est pas une raison pour refuser un traitement. C’est une raison pour discuter avec son médecin : quels médicaments avez-vous pris ? Quels sont les risques à long terme ?

Que nous réserve l’avenir ?

Les chercheurs ne s’arrêtent pas là. L’initiative RECOVER, financée par les NIH, prépare des essais cliniques pour tester des traitements ciblés contre les neutrophiles. L’idée ? Éteindre le feu, pas juste éteindre la fumée. Des laboratoires comme ceux de l’HLI et de Duke travaillent déjà à suivre les réponses aux traitements avec le xénon MRI. Les premiers résultats sont attendus au printemps 2026.

Les sociétés de pneumologie américaine et européenne préparent des protocoles de diagnostic et de traitement spécifiques au COVID-19 prolongé. Ce n’est plus une « complication » secondaire. C’est une maladie à part entière. Et elle nécessite une prise en charge spécifique.

La bonne nouvelle ? La plupart des patients voient une amélioration continue pendant six mois. Certains retrouvent leur ancienne forme. D’autres apprennent à vivre avec une capacité réduite - mais en bonne santé. Ce n’est pas la fin. C’est un nouveau départ.

La fibrose pulmonaire après le COVID-19 est-elle réversible ?

Dans certains cas, oui. La fibrose légère peut s’atténuer avec le temps et une réhabilitation bien menée. Mais chez 12,6 % des patients hospitalisés, elle devient permanente. L’objectif de la réhabilitation n’est pas de faire disparaître la fibrose, mais d’améliorer la fonction respiratoire restante, de réduire la fatigue et de prévenir les complications comme l’insuffisance cardiaque.

Faut-il faire une IRM au xénon pour diagnostiquer le COVID-19 prolongé ?

Non. L’IRM au xénon est une technique de recherche, pas un outil de diagnostic courant. Le diagnostic repose sur les symptômes persistants (essoufflement, fatigue, toux) après 12 semaines, l’exclusion d’autres causes, et des tests classiques comme la spirométrie, la mesure de la diffusion de l’oxygène (DLCO), et l’échelle mMRC. L’IRM au xénon est utilisée dans les centres spécialisés pour comprendre les mécanismes ou évaluer la réponse à un traitement expérimental.

Peut-on faire du sport après un COVID-19 prolongé ?

Oui, mais avec prudence. Le sport intensif peut aggraver les symptômes. Il faut commencer par des activités douces : marche, étirements, vélo stationnaire à faible résistance. Écoutez votre corps. Si vous êtes épuisé pendant plus de 48 heures après une activité, vous avez poussé trop loin. Le test des 30 s’asseoir-se lever est un bon indicateur : si vous ne pouvez pas faire 20 répétitions, reprenez progressivement.

Les masques sont-ils utiles pour protéger les poumons après un COVID-19 ?

Oui, surtout dans les lieux très fréquentés ou pendant les saisons de pollution. Les poumons fragilisés sont plus sensibles aux irritants : fumée, poussières, pollens. Un masque FFP2 réduit l’exposition à ces facteurs. Ce n’est pas une protection contre le virus - mais une protection contre l’aggravation des symptômes.

Quand faut-il consulter un pneumologue pour un COVID-19 prolongé ?

Si vous avez de l’essoufflement, une fatigue inhabituelle, ou une toux persistante plus de 12 semaines après l’infection, consultez un médecin. Si votre score mMRC est ≥2, ou si vous ne pouvez pas faire 10 répétitions du test s’asseoir-se lever en 30 secondes, demandez une référence à un pneumologue spécialisé en réhabilitation pulmonaire. Plus tôt vous commencez, mieux vous vous rétablissez.

Sophie LE MOINE

novembre 24, 2025 AT 03:01Je viens de finir ma réhabilitation pulmonaire après 6 mois de fatigue chronique. Je peux maintenant monter un escalier sans m’arrêter. C’est pas magique, mais c’est possible. Merci pour ce résumé clair.

Noé García Suárez

novembre 24, 2025 AT 15:45La mécanique de l’inflammation persistante par les neutrophiles est fascinante. Ce n’est pas une infection résiduelle, c’est une dysrégulation immunitaire systémique. Le xénon hyperpolarisé révèle des défauts fonctionnels invisibles aux modalités classiques - un tournant épistémologique en pneumologie. La réhabilitation doit cibler l’échange gazeux, pas seulement la capacité ventilatoire.

Corinne Serafini

novembre 25, 2025 AT 16:32Je trouve étrange que l’on parle de fibrose post-COVID comme d’une entité médicale nouvelle, alors que les études sur les séquelles pulmonaires après les pandémies de 1918 ou SARS montrent exactement les mêmes schémas. On réinvente la roue, et on l’appelle innovation. Et puis, qui finance ces IRM au xénon ? Des laboratoires ? Des assureurs ?

Rudi Timmermans

novembre 25, 2025 AT 22:28Je travaille avec des patients en réhabilitation depuis 2021. Ce que je vois, c’est que la plupart ne savent pas comment écouter leur corps. Le test des 30 s’asseoir-se lever est un outil génial - simple, gratuit, et révélateur. Je le recommande à tous mes patients. Pas besoin de scanner coûteux pour commencer.

Nathalie Garrigou

novembre 27, 2025 AT 08:23Et si tout ça, c’était un leurre pour vendre des appareils de réhabilitation ? Vous avez vu combien de centres privés ont ouvert en 2023 ? Et pourquoi le remdesivir est bon mais le baricitinib est mauvais ? Parce que les pharmas ont changé de camp. C’est toujours la même histoire : on crée une maladie pour vendre un traitement.

Maxime ROUX

novembre 27, 2025 AT 22:01Franchement, tout ce que tu dis, je l’ai lu sur un forum de patients en 2022. Personne ne nous a parlé de ça en 2021. On nous disait "repose-toi et ça passera". Maintenant, on nous balance des termes comme "xénon hyperpolarisé" comme si c’était du yoga. T’es médecin ou vendeur de matériel médical ?

Christine Caplan

novembre 28, 2025 AT 17:47Je suis une ancienne patiente. J’ai fait 14 semaines de réhabilitation. J’ai perdu 15 kg de peur de m’effondrer. Aujourd’hui, je marche 5 km sans souffler. Je vous dis : ça vaut le coup. Faut pas se laisser avoir par la peur. L’important, c’est de commencer petit. 🙌

Justine Anastasi

novembre 30, 2025 AT 03:23Vous savez ce qui est drôle ? Le xénon hyperpolarisé… c’est la même technologie qu’on utilise pour détecter les fuites dans les tuyaux de pétrole. On a transformé nos poumons en pipeline. Et on nous dit que c’est de la science. Quand on va vendre des "filtres à oxygène" sur Amazon, je vous préviens : j’achète le premier.

Jean Yves Mea

novembre 30, 2025 AT 21:36Je suis resté 18 jours à l’hôpital en 2021. J’ai eu un score mMRC de 3. J’ai commencé la réhabilitation 6 semaines après. Aujourd’hui, je fais du vélo en montagne. C’est lent. C’est dur. Mais c’est possible. Il faut juste ne pas abandonner.

Les Gites du Gué Gorand

décembre 2, 2025 AT 17:02Je suis content que ce sujet soit enfin abordé sérieusement. J’ai vu trop de gens se brûler avec le sport trop tôt. La patience, c’est le vrai traitement. Merci pour la clarté.

clement fauche

décembre 4, 2025 AT 16:13Je pense que le vrai problème, c’est qu’on a oublié que les poumons sont des organes vivants. On les traite comme des machines. Mais ils ont une mémoire. Et cette mémoire, elle est enracinée dans le stress, le sommeil, la nourriture. Pas dans les scanners.