La perte auditive chez les enfants n’est pas rare - et elle peut changer leur vie

Un enfant sur 500 naît avec une perte auditive significative. Ce n’est pas une situation exceptionnelle. Ce qui l’est, c’est que beaucoup de ces cas passent inaperçus pendant des mois, voire des années. Et chaque jour de retard dans le diagnostic réduit les chances de l’enfant de développer un langage normal. La bonne nouvelle ? Si on agit avant 6 mois, 60 à 70 % des enfants atteints atteignent des niveaux de langage comparables à ceux de leurs pairs entendants. Le problème, ce n’est pas la technologie. C’est la détection rapide et la continuité des soins.

Comment détecter une perte auditive dès la naissance ?

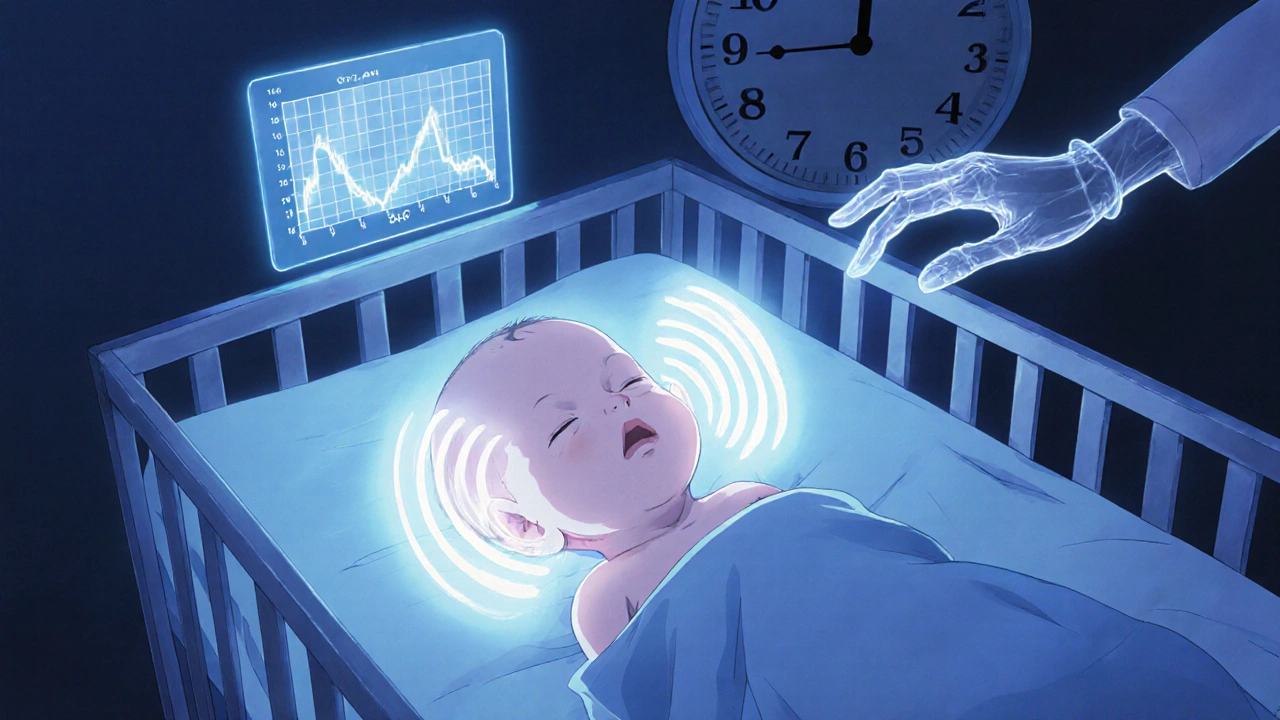

Depuis les années 2000, le dépistage auditif néonatal est devenu une pratique standard dans la plupart des pays développés. En France, comme aux États-Unis, plus de 94 % des nouveau-nés sont testés avant de quitter la maternité. Deux méthodes sont utilisées : les émissions otoacoustiques (EOA) et les potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral (PEATC). Les EOA mesurent les réponses de la cochlée à un son léger. Le PEATC vérifie si le nerf auditif transmet bien les signaux au cerveau. Les deux sont indolores, rapides, et ne nécessitent pas que le bébé soit réveillé.

Si le bébé ne passe pas le premier test, il doit être réévalué dans les deux semaines. Si le résultat est toujours anormal, une évaluation diagnostique complète par un audiologiste est obligatoire avant l’âge de 3 mois. Ce délai est critique. Chaque semaine compte. Les enfants identifiés après 12 mois ont trois fois moins de chances de développer un langage parlé naturel.

Quelles sont les causes de la perte auditive chez les enfants ?

Les causes sont divisées en deux grandes catégories : congénitales (présentes à la naissance) et acquises (qui surviennent après).

Environ 50 à 60 % des cas sont congénitaux. Parmi eux, 25 % sont d’origine génétique - la mutation du gène GJB2 est la plus fréquente. Un autre 25 % sont causés par des infections pendant la grossesse, surtout le cytomégalovirus (CMV), qui est aujourd’hui la principale cause infectieuse non héréditaire de surdité chez les enfants. Le CMV est souvent asymptomatique chez la mère, ce qui rend la détection difficile sans dépistage systématique.

Les 5 % restants sont liés à la prématurité, à des complications à la naissance, ou à des malformations du crâne ou du visage. Ceux-là sont souvent repérés par les pédiatres grâce à des signes cliniques précis.

Après la naissance, les causes les plus courantes sont les otites à répétition. Près de 80 % des enfants ont au moins une otite moyenne avant leurs 3 ans. Cela provoque une surdité transitoire, mais si elle est répétée et non traitée, elle peut nuire au développement du langage. Le bruit excessif est aussi un facteur croissant : 1 enfant sur 8 âgé de 6 à 19 ans présente une perte auditive liée au bruit, souvent à cause d’écouteurs à volume élevé.

Les infections comme la méningite peuvent causer une surdité profonde chez 30 % des enfants touchés. C’est pourquoi un enfant ayant eu une méningite doit être suivi auditif de manière systématique, même s’il semblait bien aller après.

Le dépistage ne s’arrête pas à la naissance

Beaucoup pensent que si le bébé a passé le test à la naissance, tout va bien. Ce n’est pas vrai. La perte auditive peut apparaître à tout moment. C’est pourquoi les recommandations médicales exigent des dépistages réguliers tout au long de l’enfance.

À 2 ans, un enfant doit être évalué pour les signes de retard de langage, les réponses inadéquates aux sons, ou les otites chroniques. À 4, 5, 6, 8 et 10 ans, un dépistage auditif par tonalité pure est recommandé - c’est-à-dire qu’on lui fait écouter des sons à différentes fréquences et volumes. Pour les adolescents, un test est prévu entre 11 et 14 ans, puis entre 15 et 17 ans, et enfin entre 18 et 21 ans.

Les écoles jouent un rôle clé. En France, les infirmières scolaires ou les orthophonistes formés peuvent effectuer ces tests simples. Si un enfant ne répond pas à un son à 20 décibels (le volume d’une conversation calme), il doit être référé à un audiologiste. Un test de tympanométrie peut aussi être fait pour vérifier si un liquide est présent dans l’oreille moyenne - une cause fréquente de surdité temporaire.

Que faire après un diagnostic ? Les interventions efficaces

Une fois la perte auditive confirmée, l’intervention doit commencer avant 6 mois. Les options dépendent du type et du degré de surdité.

Pour les surdités légères à modérées, les appareils auditifs sont la première solution. Ils améliorent la perception du langage dans un environnement calme chez 85 % des enfants. Pour les surdités profondes, l’implant cochléaire est souvent la meilleure option. Chez les enfants opérés avant 12 mois, 60 à 70 % développent une reconnaissance de la parole en milieu ouvert - c’est-à-dire qu’ils comprennent des phrases sans lire sur les lèvres.

Les thérapies sont tout aussi importantes. La thérapie auditivo-verbale, qui enseigne à l’enfant à écouter et parler sans langage des signes, permet à 65 à 75 % des enfants d’atteindre un niveau de langage normal s’il est initié avant 12 mois. D’autres familles choisissent l’approche bilingue (langue des signes + langue parlée). Les enfants scolarisés dans ce cadre ont un taux de réussite au baccalauréat de 80 %, selon l’Institut de recherche de Gallaudet.

Le soutien psychologique et familial est essentiel. Les parents doivent être formés à la communication adaptée, à l’utilisation des appareils, et à la reconnaissance des signaux d’alerte. Un enfant ne guérit pas seul - il grandit dans un environnement qui l’accompagne.

Les obstacles : pourquoi tant d’enfants ne reçoivent pas d’aide à temps ?

Malgré les bonnes pratiques, des lacunes persistantes empêchent de nombreux enfants d’accéder aux soins.

Près de 37,5 % des bébés qui échouent le dépistage néonatal ne reçoivent jamais d’évaluation diagnostique. Dans les zones rurales, ce taux dépasse 50 %. Les raisons ? Manque de professionnels, difficultés de transport, manque d’information des parents, ou barrières linguistiques et culturelles.

Les inégalités sociales sont criantes. Les enfants issus de milieux défavorisés, ou appartenant à des minorités ethniques, sont 23 % moins susceptibles d’obtenir une intervention avant 6 mois. Ce n’est pas une question de gravité de la surdité - c’est une question d’accès.

Les systèmes de suivi sont fragmentés. Un bébé peut être dépisté à la naissance, mais ensuite, personne ne vérifie s’il a été référé, évalué, ou suivi. Les dossiers ne sont pas bien connectés entre la maternité, le pédiatre, l’audiologiste et l’école.

Les solutions émergentes : la technologie au service de l’équité

La télémédecine change la donne. Des évaluations auditives à distance, réalisées via des appareils connectés et des applications validées, ont montré une précision de 92 % dans des études récentes. Cela permet aux familles vivant loin des centres spécialisés d’obtenir des diagnostics sans déplacement.

Des unités mobiles de dépistage, financées par des programmes publics, ont déjà atteint plus de 15 000 enfants dans des zones sous-desservies. Des smartphones équipés de capteurs OAE, validés par le NIH en 2023, permettent désormais à un parent ou à un infirmier de réaliser un dépistage de base en 5 minutes.

Des algorithmes d’intelligence artificielle peuvent désormais interpréter des audiogrammes avec une précision de 98,7 % - presque aussi bien qu’un audiologiste expérimenté. Ces outils pourraient un jour être intégrés dans les centres de santé primaires, où les professionnels ne sont pas toujours spécialisés.

À l’avenir, le dépistage génétique systématique à la naissance pourrait identifier les enfants à risque de surdité héréditaire avant même qu’un signe ne se manifeste. Et le dépistage du CMV chez les nouveau-nés, encore peu répandu, pourrait prévenir des milliers de cas de surdité chaque année.

Que doivent faire les parents ?

Si vous êtes parents :

- Assurez-vous que votre bébé a été dépisté à la naissance - même si tout semble normal.

- Surveillez les signes : ne réagit-il pas à vos voix ? Ne se réveille-t-il pas aux bruits forts ? Ne cherche-t-il pas à imiter les sons à 9-12 mois ?

- Si votre enfant a eu des otites répétées, demandez un contrôle auditif, même s’il parle bien.

- Ne laissez pas passer les rendez-vous de dépistage scolaire. Ils sont là pour une raison.

- Si vous avez un antécédent familial de surdité, informez le pédiatre dès la naissance.

La perte auditive n’est pas une fatalité. C’est une condition médicale détectable, traitable, et souvent évitable. Le seul vrai obstacle, c’est l’indifférence. Un dépistage rapide, un suivi rigoureux, et une intervention bien accompagnée - voilà ce qui fait la différence entre un enfant qui parle et un enfant qui reste silencieux.

À quel âge faut-il faire le premier dépistage auditif pour un bébé ?

Le premier dépistage auditif doit être effectué avant la sortie de la maternité, idéalement dans les 48 heures suivant la naissance. Si ce n’est pas fait, il doit être réalisé dans les 3 premiers jours de vie. En cas d’échec, une évaluation diagnostique complète par un audiologiste est obligatoire avant l’âge de 3 mois.

Un enfant qui parle bien peut-il avoir une perte auditive ?

Oui. Certains enfants compensent une surdité légère à modérée en lisant sur les lèvres, en devinant le contexte, ou en utilisant des sons qu’ils perçoivent encore. C’est pourquoi les dépistages réguliers à l’école sont essentiels. Une surdité non détectée peut nuire à la compréhension complexe, à la lecture, ou à l’apprentissage des langues étrangères plus tard.

Les appareils auditifs sont-ils efficaces pour les tout-petits ?

Oui, et ils sont même indispensables pour les enfants de moins de 2 ans avec une surdité modérée à sévère. Les appareils modernes sont petits, résistants, et adaptés aux enfants. Ils améliorent la perception du langage dans un environnement calme chez 85 % des enfants. Leur ajustement doit être suivi régulièrement par un audiologiste spécialisé.

Quelle est la différence entre un implant cochléaire et un appareil auditif ?

Un appareil auditif amplifie les sons pour qu’ils soient perçus par l’oreille interne endommagée. Un implant cochléaire contient un petit dispositif électronique implanté chirurgicalement dans la cochlée qui stimule directement le nerf auditif. Il est recommandé pour les enfants avec une surdité profonde ou totale où les appareils auditifs ne suffisent pas.

Le dépistage auditif est-il obligatoire en France ?

En France, le dépistage auditif néonatal n’est pas encore légalement obligatoire dans toutes les régions, mais il est fortement recommandé par la Haute Autorité de Santé et est pratiqué dans plus de 90 % des maternités. Les dépistages scolaires à l’école maternelle et primaire sont obligatoires et sont réalisés par les infirmières scolaires selon les protocoles nationaux.

Maurice Luna

novembre 23, 2025 AT 15:06On peut vraiment changer la donne avec un peu de volonté ! J’ai vu un gamin à Toulouse qui, grâce à un implant à 5 mois, parle mieux que sa sœur aînée. C’est pas magique, c’est de la science bien appliquée. Faut arrêter de croire que c’est une fatalité. Chaque jour compte, et chaque parent qui agit vite sauve un avenir.

On a besoin de plus de mobilisation, pas de plus de paperasse. Les écoles, les maternités, les centres de santé - tous ensemble, on peut y arriver. Je dis ça parce que j’ai vu la différence en vrai.

Adèle Tanguy

novembre 23, 2025 AT 17:13Les données présentées ici sont globalement correctes, mais elles omettent systématiquement la variabilité interindividuelle dans la réponse aux interventions. La littérature montre que l’efficacité des implants cochléaires varie de 32 % à 89 % selon les comorbidités neurodéveloppementales associées, ce qui n’est jamais mentionné. La généralisation des résultats est donc trompeuse et risque de créer des attentes irréalistes chez les familles vulnérables.

manon bernard

novembre 24, 2025 AT 04:21Je suis mère de deux enfants, l’un a eu des otites à répétition. On a cru qu’il allait rattraper, mais à 3 ans il avait du mal avec les sons aigus. Le dépistage scolaire a tout révélé. On a eu de la chance, on vivait près d’un centre. Mais ma voisine, elle a attendu deux ans parce que personne ne lui a dit que c’était urgent. C’est fou ce que ça change d’avoir quelqu’un qui te prend la main.

Mathieu Le Du

novembre 25, 2025 AT 14:04Vous parlez de dépistage comme si c’était une solution miracle. Et si la surdité n’était pas un problème à corriger, mais une différence à accueillir ? Pourquoi faut-il que chaque enfant sourd doive devenir ‘comme les autres’ ? La langue des signes, c’est pas une alternative, c’est une langue. Et elle est riche. Vous oubliez que la culture sourde existe, et qu’elle n’a pas besoin d’être ‘guérie’.

Melting'Potes Melting'Potes

novembre 26, 2025 AT 20:53Les statistiques de 60-70 % d’efficacité des implants sont basées sur des cohortes sélectives : enfants issus de milieux favorisés, avec un suivi psychologique optimal, et des parents hautement éduqués. Dans la réalité, dans les quartiers populaires, le taux de réussite réelle est proche de 25 %. Les études publiées ne reflètent pas la vérité du terrain. C’est de la désinformation systémique.

Marcel Albsmeier

novembre 27, 2025 AT 02:06Franchement, j’ai lu cet article comme un manuel de médecine pour parents stressés. T’as l’impression que si ton gamin ne parle pas à 18 mois, t’es un mauvais parent. Et si on est juste un peu nul en éducation ? Et si on a pas les moyens de courir après les spécialistes ?

Je connais un gosse qui parle mal, mais il dessine comme un dieu. Il a pas besoin d’être ‘réparé’, il a besoin qu’on le voie. La surdité, c’est pas un défaut, c’est un mode de vie. Et on en parle comme si c’était une maladie à éradiquer. C’est flippant.

Christianne Lauber

novembre 27, 2025 AT 03:05Et si tout ça c’était une manipulation de l’industrie médicale ? Les implants cochléaires coûtent 30 000 euros. Qui en profite ? Les labos, les chirurgiens, les centres spécialisés… Et les parents ? Ils sont épuisés, culpabilisés, et ils paient en émotion. Le CMV ? On le teste pas parce que c’est trop cher. Mais si c’était une histoire de contrôle ? De réduction des ‘différences’ ? Je vous le demande : qui gagne vraiment ici ?

Marcel Schreutelkamp

novembre 27, 2025 AT 23:09Mon cousin a eu un implant à 8 mois, il a 14 ans maintenant. Il joue de la guitare, il adore les podcasts, il suit les cours comme tout le monde. Mais il a aussi appris la LSF à l’école, et il est dans un club de théâtre sourd. Il est pas ‘guéri’, il est complet.

Le vrai truc, c’est pas de choisir entre parler ou signer. C’est de donner aux enfants les deux outils. Et ça, c’est possible. J’ai vu des écoles en Normandie qui font ça depuis 10 ans. Les résultats ? Des enfants plus confiants, plus créatifs, et surtout, moins isolés.

Christophe Farangse

novembre 29, 2025 AT 15:39Si un bébé ne réagit pas au bruit, faut-il vraiment tout de suite penser à un implant ? Moi j’ai cru que mon fils était sourd parce qu’il dormait tout le temps, mais c’était juste qu’il avait la grippe. Faut pas paniquer tout de suite. Un peu de patience, un peu d’observation, et on voit mieux.

Alain Millot

décembre 1, 2025 AT 05:29Il convient de souligner que l’adoption généralisée des protocoles de dépistage auditif néonatal, bien que largement recommandée, demeure juridiquement non contraignante sur l’ensemble du territoire national. Cette lacune législative constitue un défaut structurel du système de santé publique français, qui compromet l’équité d’accès aux soins auditifs pour les populations vulnérables. Il est impératif de légiférer sans délai pour rendre ce dépistage obligatoire, conformément aux standards internationaux de l’OMS.